皆様、こんにちは。私は2013年から6年半、中国で仕事をしていました。中国語はまったくゼロからのスタートで、現地に行ってから覚えました。

「いざとなったら、漢字を書けば通じるから何とかなる」と思っていましたが、中には同じ漢字でも「日本語とは意味が違う」中国語も。今回はそんな、中国語にまつわる話をご紹介します。

1.「手紙」「信号」「愛人」の意味は?

「漢字という共通点があるから、日本人にとって中国語ほど学びやすい言語はない」と言われます。みなさんも、駅や電車内、ショッピングセンターなどで英語、韓国語とともに、中国語が書かれた看板をご覧になったことがあるでしょう。その中には、すでに知っている漢字も混ざっていることと思います。

「漢字という共通点があるから、日本人にとって中国語ほど学びやすい言語はない」と言われます。みなさんも、駅や電車内、ショッピングセンターなどで英語、韓国語とともに、中国語が書かれた看板をご覧になったことがあるでしょう。その中には、すでに知っている漢字も混ざっていることと思います。

中国語の漢字には、「日本語とまったく同じ漢字」「少し形は違うけれど、それとわかる漢字」「日本語にはない漢字」がありますが、単語レベルや短い文であれば、中国語を知らなくても、なんとなくニュアンスで理解できます。

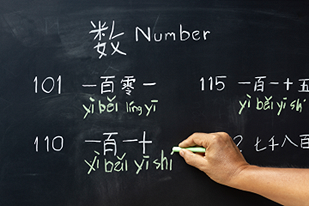

たとえば、「一、二」といった漢数字、「東西南北」「学校」「食堂」「商店」「日本」「中国」など、漢字も意味も日本語と同じ中国語はたくさんあります。また、「乘客」のように、日本語の漢字と多少違いはあるけれども、何を意味しているか推測できるものも多くあります。

ところが、「漢字は同じでも意味が違う」ものもあるのです。

たとえば「手纸」という中国語。これは何を指すと思いますか?

実は「トイレットペーパー」のことです。

こうした例は、ほかにもあります。たとえば、「信号」は「電波」や「合図」の意味、「爱人」は「配偶者」のことを指します。漢字が同じだから意味も同じだと思い込んでいると、思わぬ落とし穴にはまることになります。

これらは、「中国語あるある」として、よく「笑い話のネタ」になっています。でも、仕事で使う言葉となると、意味の取り違えはトラブルを招く原因になるので、注意が必要です。

2.電気技術者を惑わせた中国語

中国で新工場の建設に携わっていたときのことです。日本から来ていた電気技術者が、「中国語ってややこしいですね」と言ってきました。

中国で新工場の建設に携わっていたときのことです。日本から来ていた電気技術者が、「中国語ってややこしいですね」と言ってきました。

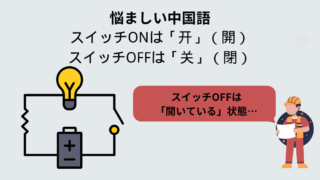

中国語では、電気の「スイッチ」のことを「开关(開閉)」といいます。たとえば、「灯りをつける」は「开灯」といいます。つまり、電気が流れている状態が「開」、電気の流れていない状態が「閉」となります。

しかし、日本人のバリバリの電気技術者は、スイッチを入れて電気が流れる状態になることを「閉じる」、スイッチを切って電気が流れない状態にすることを「開く」とか「開放する」という言葉を使っています。

つまり、電気技術者にとっては、「電気が流れている」=「閉」、「電気が流れていない」=「開」が常識。ところが中国語では、電気が流れる状態にするのが「開」、電気を流れない状態にするのが「閉」となるので混乱するというわけなのです。ONとOFFのとらえ方が真逆ですから、間違えたら大変です。

言葉ひとつとってみても、「常識」はひとつではないということを感じます。自分の知っていることが唯一無二の正解だと思っていると、思わぬトラブルに見舞われるかもしれませんね。

ちなみに、電気の入り・切りのことをどうして「開閉」で表現するのかを調べていたら、京都産業大学の先生が書かれた論文を見つけました。

論文によると、中国語に限らず、電気の入り・切りを「開閉」で表現する言語は多くあるようです。

電気を水と同じような流体に見立てて、「蛇口を開ける・閉める」というところから「開閉」になったのではないか、といった内容が書かれていました。

詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:1d336444-10dd-41de-bf13-e7b3d753424f

本当に、言葉の世界は奥深いですね。

3.「違い」に着目すると面白い

漢字だけでなく、読み方も日本語と同じ中国語は多くあります。たとえば、「三」「南」「新」「安」「来」は、アクセントは違いますが、日本語の音読みと同じです。

しかし、「九」は中国語では「ジュウ(jiu)」という発音です。これは慣れるまで時間がかかりました。

また、中国語には簡体字と繁体字がありますが、大陸で使われている簡体字は、従来の漢字を簡略化して、画数が少なくなるようにしています。

たとえば「電」は「电」、「時」は「时」のように簡略化されています。

また、パッと見ただけではわからないけれども、よく見ると日本語の漢字と微妙に違う漢字もたくさんあります。

たとえば「骨」は「骨」、「別」は「别」、「収」は「收」というようなものがあります。これも最初はなかなか覚えることができませんでしたが、慣れてしまうと、今度は日本語の漢字を忘れてしまい、今でも手書きの際には迷うことがあります。

このように、中国語は漢字も発音も意味も日本語と同じものもあれば、まったく違うものもあります。でも、英語などのほかの言語と違って、中国語は日本語との「共通点」があるからこそ、「違い」を楽しめるのではないかと感じています。

今は街のあちらこちらで中国語を見かけるようになりました。ぜひ日本語との「違い」に着目して観察してみてください。