〔本エッセーの筆者・曽根英秋氏は、OBACのアドバイザーであるとともに、中国研究の博士であり、愛知大学国際問題研究所客員研究員でもあります〕

2022年は日中国交正常化50周年、2023年は日中平和友好条約締結45周年と日中関係において節目の年ですが、新型コロナウイルスの影響で交流が途絶えていました。

私が所属する東海日中関係学会は大学関係者有志6名で訪中団を結成し、2023 年 8月 27 日~9月1 日にかけて北京と河南省を訪れました。訪問先は、北京の中国社会科学院日本研究所、河南省政府外事弁公室、開封市政府、農村事例として高溝村、日系進出企業事例として開封住成電装有限公司、一帯一路の拠点事例として鄭州国際陸港開発建設有限公司を訪問し、活発な意見交換を行いました。また、文化面から河南博物院、禹王台公園、殷墟博物館等の悠久の中国史跡を見学して参りました。

私にとって従来の河南省は高速鉄道で通過する場所であり、訪問は今回が初めてとなりました。本稿では、その一部の中国が推進する巨大プロジェクト「一帯一路」陸上ルートとなる「中欧班列」について紹介します。

なお、今回の訪中団の交流・視察の内容は、 『人民中国2023年11月号』に紹介されていますのでご参照ください。

1. 河南省て何処?

河南省(略称:「豫」、また「中原」)は、中国の中東部、黄河の中下流地域に位置し、中国文明の発祥地とされています。中国5000年の長い歴史のなかで、3000年にも渡って政治、経済、文化の中心という地位を占めてきました。 河南省は中国「七大古都」といわれる都市のうち、安陽、洛陽、開封の3つがあり、“中国”の苗字の発祥地でもあります。省都は鄭州市で人口約1億人の大きな省です。

北京から河南省の省都である鄭州市へは中国版新幹線の「高鉄」で移動しました。北京西駅から鄭州東駅間の区間距離693㌔を時速350㎞で疾走し、2時間11分で到着しました(東海道・山陽新幹線の東京⇔岡山間の距離が656㌔で3時間09分)。同行した中国人スタッフは、振動がすくなく、”コインが立つ”と教えてくれ、少し自慢気でした。

河南省人民政府外事弁公室を訪問時には、「中日には2000年以上の交流があり「一衣帯水」の関係で、中国・アジアの文化は隣居を重視する特色がある。孔子・三国志などの文化面で近似しており、文化面から中日関係を良くし、永遠の隣人として交流していきたい。」

また、経済面から見ると、中国進出の日系企業は3万社以上と最大で、中国の貿易額は1位米国・2位日本・3位韓国となっている。河南省の人民交流面からは、三重県と友好関係を結んでいると紹介がありました。

「河南省を自分の目で確認し、相互理解を深め、日本国内に伝えてほしい」と、中日関係の発展の努力に感謝すると歓迎の挨拶があり、ビジネス面・人的往来について非常に熱心に話をされたのが印象的でした。

2.「一帯一路」(One Belt, One Road Initiative)とは?

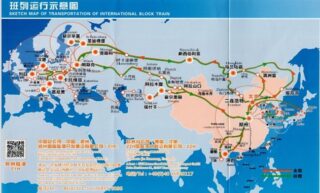

2013年9月に習近平総書記が「シルクロード経済ベルト」構築を提案したことに始まります。そして翌2014年11月10日に北京市で開催されたアジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議で、中国からユーラシア大陸を経由してヨーロッパにつながる陸路の「シルクロード経済ベルト」(一帯)と、中国沿岸部から東南アジア、南アジア、アラビア半島、アフリカ東岸を結ぶ海路の「21世紀海上シルクロード」(一路)の二つの地域で、インフラストラクチャーの整備、貿易促進、資金の往来を促進する計画で、中国と中央アジア・中東・ヨーロッパ・アフリカにかけての広域経済圏のの総称で、 正式名称は「シルクロード経済ベルトと21世紀海洋シルクロード」(The Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road)です。

沿線国に支持を呼び掛け、100を超える国と地域から支持あるいは協力協定を得、さらに国際連合安全保障理事会&総会、東南アジア諸国連合(ASEAN)、欧州連合(EU)、上海協力機構(SCO)など多くの国際組織が支持を表明しています。

3.「中欧班列」とは?

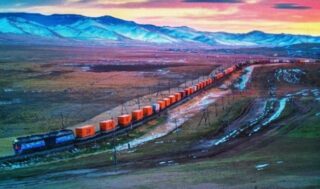

一帯一路構想の陸のルートである中欧班列は、渝新欧鉄道が構想以前からドイツのデュースブルクまで開通しており、義烏・ロンドン路線と義烏・マドリード路線は中国大陸とヨーロッパを繋ぐ世界最長の鉄道路線でした。一帯一路が提唱された2013年時点で年間80本・TEU (ロジスティックス用語:Twenty-foot Equivalent Units 20フィート換算) 7,000個に過ぎなかった中欧班列の運行本数は、2022年には1万6,562本・TEU1,641,000個と運行本数は200倍に、TEUは234倍と飛躍的に増加しました。また、2022年時点で82路線が張り巡らされ、欧州24ケ国の200都市へ運航し、「点から線へ」「線からネットワーク」への広がりを実現しています。

中欧班列の特徴は、①国際貨物列車で、客車の扱いはない、②中国と欧州のレール間隔は1435㎜、旧ソ連諸国は1520㎜と間隔が異なり、2回の貨物載せ替えが発生します(軌間可変車:フリーゲージトレインを開発中)。私は、時間と金銭的な問題が許せば、ユーラシア大陸を列車で横断してみたいものだと感じました。

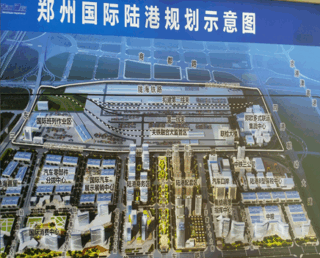

4.「鄭州国際陸港」の概要と視察の感想

現在、中欧班列の鉄道コンテナハブ駅が中国全国で18ケ所整備されています。港湾型拠点として上海,青島、天津、大連、寧波、深圳、広州の7カ所、陸港型として、鄭州、西安、武漢、重慶、成都、昆明、蘭州、烏魯木斉、瀋陽、哈爾濱、北京の11ケ所があります。

今回訪問した鄭州は陸港型で2013年に鄭州経済技術開発管理委員会と河南物資集団公司で設立された「一帯一路」の拠点となる国有企業です。2013年7月に“鄭州~ドイツハンブルク”間の国際貨物列車の運行を開始し、2022年末迄の累計列車本数は7,020本、累計貨物金額は230億ドル、累計貨物重量は322万トンを記録しています。2014年5月には習近平総書記が視察し「シルクロード経済ベルト実現のために、国内外を繋ぐ、東洋・中央アジア・欧州に広がる国際物流ネットワーク構築」に向けて激励しています。

鄭州~欧州間の国際列車は中国内唯一の多仕向け地、多路線、高頻度発着路線であり、欧州・ロシア・中央アジアの30数か国、約130都市へネットワークを広げています

例えば、鄭州とドイツのハンブルグを結ぶ10,214㎞の路線は、毎週12~13便が所要日数12日~16日で運行されています。

経済性の面から見ると、物流コストは航空便の約50%、所要時間も船便の50%といわれ、商品によっては充分に優位性があると見込まれます。

「鄭州国際陸港」の規格面積は4.4㎢の巨大な面積で、鉄道線、コンテナヤードに加え、保税地域、自動車出荷デポ、自動車部品デポ、輸入品展示販売場、ビジネスセンター等を備えた総合施設となっており、その規模の大きさと多用な施設・用途に驚かされました。

まとめ

中欧班列はすでに10年を越す実績があり、列車本数は当初の200倍となる年間1万6千本に成長しています。しかし、日本では「一帯一路」というと、スリランカを始めとする途上国に対する中国の巨額な融資による「債務の罠」ばかりが宣伝されていないだろうか。「中欧班列」は日本通運、日新の定期貨物列車が、日本~中国~中央アジア~欧州を運航されています。

特に昨今は、紅海地域の安全上の懸念から、多くの船舶がスエズ運河経由から喜望峰経由へ変更となっており、欧州向けの海運物流コストの上昇・物流日数の長期化は避けられない状況です。日本企業は、マスコミの風潮に惑わされずアンテナを高くし、現地・現物で判断し、「中欧班列」をうまく活用するような、したたかさが重要ではないだろうか。

<参考文献>

1.(2023)「鄭欧輸入商品宣伝手冊」

2.人民網(2022.8.29)「数字から見る「中欧班列」のすばらしい成果」

3.福山秀夫・日本海事センター(2023)「中欧班列から見る中国の国際複合輸送の動向と日本が学ぶべき取組」2023年5月10日第6回JMC海事振興セミナー