〔本エッセーの筆者・曽根英秋氏は、OBACのアドバイザーであるとともに、中国研究の博士であり、愛知大学国際問題研究所客員研究員でもあります〕

1. 私の中国滞在経験

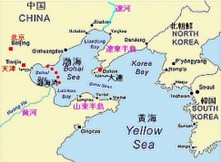

私の海外駐在は、トヨタ自動車㈱及び豊田合成㈱勤務時の1995年から始まり、台湾(台北・中壢)、天津(2回)、広州、上海と2014年初まで18年駐在しました。

私の海外駐在は、トヨタ自動車㈱及び豊田合成㈱勤務時の1995年から始まり、台湾(台北・中壢)、天津(2回)、広州、上海と2014年初まで18年駐在しました。

今回紹介する天津には、中国がWTO加盟前後となる2000年~2003年、北京オリンピックと上海万博などで急激な経済成長を遂げる2007年~2012年と、定年退職後の2015年に南開大学へ留学し、累計約9年間を過ごした第二の故郷のような場所であります。

2. 私の3回の天津滞在

読者の皆様は天津と言って何を思い出すでしょうか?「天津甘栗」「天津飯」、 しかし、いずれも天津にはないものですね。

天津名物「狗不理包子」(西太后が食べて美味と誉め、名声が広まった)

第1回目の駐在 2000~2003年

まず現在と最も隔世の感がある第1回目の駐在例から紹介しましょう。

2000年1月、現地企業との合弁エンジン製造会社へ前任地の台湾から赴任しました。当時の台湾と中国の間には「三通(通商・通航・通郵)」がなく航空機では香港経由での移動が必要で、一日がかりでした。天津市内に入ると、街路灯が少なく、外は薄暗く霧がかかっており「寂しい所へ来てしまった」というのが第一印象でした。

当時の中国赴任はインドと同様のハードな環境への赴任との位置づけで、給与面でハードシップ手当てが支給される対象国でした。

私の住まいは南開大学の北部に位置する海光寺という所で、外国人が居住できるところは限られ、合弁会社が所有する外国人用のアパートに住むこととなりました。給湯器の容量が小さく、バスタブにお湯を満タンにすることはできませんでした。それでも、暖気(スチーム暖房)はあり、寒い冬場は快適でした。大型の物販店は伊勢丹と、スーパー・ダイエー(撤退済み)が1店あるのみで、欲しいものはその場で買わないと次に行った時には無いという物不足の状況でした。また、天津市内には「下崗」と呼ばれる一時帰休の人であふれていました。

公共交通を見ますと、地下鉄は単線の短区間なものが1路線のみで本数も少なく、もっぱらバスを利用することとなりますが、暖房も冷房もなく乗車料金は1元でした。タクシーは夏利(シャレード)、大発(軽ハイゼット)と超小型で、幸運な時は胴長の夏利に乗れ、天津市街の移動は10元内で収まりました。庶民の移動手段はもっぱら自転車が中心で、朝の出勤時間帯の道路は自転車の海のようでした。北京へは在来線で2時間(現在は高速鉄道で約30分)もかかりましたが、そもそも列車の切符が購入できないことがよくありました。

私の勤務する合弁会社は、1999年10月に江沢民主席(当時)が来社され自筆の書を残されるという、天津では最優遇扱いをされる企業でした。しかし、合弁相手先には資金がなく土地、建物及び人員の現物出資で、敷地は21万㎡と広大でしたが、旧型の工場建屋をはじめ、食堂、シャワー室、診療室、宿舎等を備えた、いわゆる単位(基本的な社会組織)そのものでした。工場内を見ると、いたるところで窓ガラスが割れ、ドアが壊れていましたが、金がなく、放置されている状態でした。日本人駐在員は旧病院棟を転用した日本人専用事務所で執務をすることとなり、日本人と中国人の交流をどうするかから始まりました。当然の事ながら、会社内のトイレは扉も壁も無い所謂る「ニーハオトイレ」でした。

2000年当時の中国の自動車生産台数は年間207万台(日本は1,014万台)で、一般の中国の方には自動車は「高根の花」でした。そのような市場環境と、トヨタの車両生産工場が未進出(2002年からトヨタ車を生産開始)なこともあり、月産能力1万台に対し、仕事量は2千台前後と工場の稼働が維持できずに資金繰り窮することとなました。そこで、トヨタ製エンジンを中国現地自動車メーカーへ販売するという他国では見られない対応で苦境をしのぎました。しかし、一歩一歩ですが確実に実力がついているのが実感できる時期で、初めて月次決算で黒字が出た時は、皆で大喜びをしました。当時のメンバーとは現在も交流が続いており、一番の思い出がある会社です。

2回目の駐在 2007~2012年

2回目の駐在は2008年の北京オリンピックを控えた2007年からです。天津の町は環状線が新規に整備され、主要幹線道路の拡幅と相まって、沿道から見える部分の建物は整備され、見違えるように綺麗になっていました(通称、面子工事と言われた)。また、オリンピック直前の8月1日には、天津・北京間120kmを約30分で結ぶ高速鉄道の「京津城際鉄路」が開業し、交通面の利便性は飛躍的に向上しました。また、名古屋・天津間にはJLの直行便が就航しており、日本との往来も大変便利になっていました。

この時期の中国は、2008年の北京オリンピック、2010年の上海万博を控え中国の経済は急激に拡大し、自動車の販売台数も毎年2ケタの増加をし、中国事業の位置づけは、海外でもトップクラスの重要な子会社に成長していました。(2010年の中国自動車生産台数は1,827万台で、日本の963万台を上回るまでに成長した)

一方、急激な成長により弊害から内部の管理体制が追い付いておらず、また、2010年頃から中国人の労働意識の高まりを反映し、広州で始まった日系企業の労働条件改善を要求するストライキが伝播し、天津でもストライキが発生しまた。2012年には尖閣列島国有化問題から発生した反日デモなど、日中の政治的に不安定な時期に遭遇することとなりました。また、急激な経済発展の影響から、PM2.5の大気汚染問題が発生し、冬場を中心に空はスモッグで覆われ、飛行機は定常的に遅延(筆者の最長遅延は機内に着座してから2時間待ち)し、上海への出張は専ら高速鉄道を利用しました。

3回目の駐在 2015年

3回目の駐在は、2015年です。2013年上海赴任中に63歳を迎え、「労働許可証」が許可されなくなり、2014年1月に日本帰国とともに退社しました。そして、もう一度中国について学びなおしたいと思い、天津の南開大学へ留学をすることとしました。

南開大学は1919年に北京で開学し、周恩来を排出した名門校です。しかし、日中戦争時には日本軍の重点目標として破壊され、北京大学、清華大学とともに、長沙へ移転し、“聨合大学”を設立した経緯があり、校内には日中戦争の軌跡を示す箇所がいくつも見られました。

外国人留学生を見ますと、韓国人が圧倒的に多く、次に中国政府の「一帯一路」政策の推進により、タジキスタン、ウズベキスタンなどの中央アジアからの留学生が目立ちました。留学生の生活は、朝食5元、昼食10元、夕食20元の一日35元(約700円)の生活で、学内の食堂には中国各地の料理別に窓口があり、多民族社会であることが食の面からも実感できました、また、天津で日本語を教えている教師の会に入会させていただき、他大学とも交流もでき、社会人時代には経験できない視点で中国を観察することができました

3.天津今昔

2000年代初頭の天津と現在を比較すると最も大きな差異は、モノが豊富となり、近代都市化したという外から見える部分です。経済発展の状況を中国自動車産業から見ると、2000年の年間生産台数は207万台(日本963万台)と日本のわずか1/4の規模でしたが、それが2010年は1,827万台、2020年には2,523万台と20年間で約12倍と急激な発展により、世界一の自動車生産大国へ成長しています。

これに伴い、給与水準は2000年頃の月間800元だったものが2020年頃には5,000元へと6.2倍へ上昇しており、庶民の生活水準は確実に上昇しており、訪日中国人が増加しているのもうなずけます。

一方、首都北京に近接し、何事も北京の後を追随するという天津人の保守的な行動は変わりません。地元志向であり、流行や目新しさだけでは動かず、費用対効果が重視され、従業員の異動は上海・広州と比較すれば安定しており、日本で例えれば名古屋のような街です。ヨソ者には優しいとは言えませんが、一度仲間に入れてもらえたら住みよい街であり、モノづくりには適所であると思われます。また、日本に比較的近く、背後に大きな需要地を抱えて、港町で貿易面の利便性が高く、日本企業の重要な拠点であることも変わりありません。

4. 天津でのお薦め宿泊先

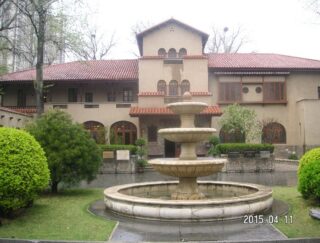

天津にはシェラトンホテル、シャングルラホテル、マリオットホテル等の世界の有名ホテルが軒を連ねていますが、私は「天津利順徳大飯店(The Astor Hotel Tianjin)」(五星ランク)を推奨します。なお、私は改築前(当時は四星ランク)の2007年当時、約一年間住んでおり思い出深いホテルでもあります。

「天津利順徳大飯店」は和平区の海河沿岸の英国租界地に1863年に建設された英国風建築物で、中国唯一の国家重点保護建築に指定されている博物館のようなホテルです。天井が高く、木目調のクラシカルな内装、アトリウム式のVictorian Lounge、中国最古のドアが蛇腹式のOTISエレベーター(現在も可動)等、英国の伝統を感じさせる落ち着いた雰囲気です。

中国近代史の外交上の重要な場所で、当時は英国、米国、カナダ、日本等の領事館が置かれ各種条約が締結された近代史の舞台となった場所であり、著名人としては米国大統領フーバー、英国国王エドワード8世、伊藤博文、孫文等が宿泊し、米国大統領フーバー、孫文、梅蘭芳の部屋は当時のまま保存されています。

ホテル内には利順徳博物館を併設しており、ホテル開設時から現代までのゆかりの文物資料及び、著名宿泊者の資料が展示されており、天津租界時代を偲ぶことができます。日本にはないクラッシックホテル内をあちこち探索してみてはどうでしょうか。

4.まとめ

私は中国駐在時に、明治の時代に上海へ進出し、現代にも通ずる国際性、グローバル経営を実践しようとする先人の偉大な事例に遭遇しました。

一つは日中貿易の実務者養成を目的とした日本初の海外高等教育機関となる「東亜同文書院 (1901~1945)」であり、もう一つはトヨタの中国事業のルーツと言える「上海豊田紡織廠 (1921~1945)」です。いずれも日本人は半永住の覚悟で上海へわたり、中国社会との融合につとめるため、日本人租界から離れた立地に設置しています。しかし、戦時色が濃くなるのに伴い、軍からの干渉が強まり、志とは異なる実態となり、1945年の終戦とともに消滅しています。

今も昔も、国際交流の基本は、相手を尊重し、相互理解が基本です。まして、相手国へ出向いてそこで仕事をする場合は、特に重要でその姿勢は不変であります。

今後も一層グローバル化が進み、中国が世界に台頭する流れは止まらない潮流であり、そのような中国と、どのように向き合っていったら良いのでしょうか。

日本は「ものづくり」が、中国は「商売」が得意と言われます。これを産業工程で見ると、「川上(商品企画)と川下(販売)に優位性がありスマイルカーブ型が中国」、「川中(製造)に優位性がある武士型(ヘの字型)が日本」であると言うことができるのではないでしょうか。

対立ばかりが強調される日中関係ですが、互いに補完する部分がありそうです。