6月20日は世界難民デイ、この日に行われたNGO「シャンティ国際ボランティア会」(SVA)が主催するイベントに参加すべく、タイ北部メーソットにある難民キャンプを訪問しましたのでレポートいたします。

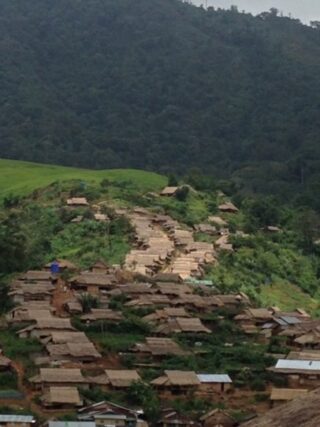

同キャンプは隣国ミヤンマーの軍事政権によって迫害を受けている少数民族カレン族のキャンプで13,000人が暮らしています。まずは写真を数点。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1. 難民キャンプ概要

タイ国内には9ヶ所の難民キャンプがあり、収容されているのはビルマ軍の迫害を受けたカレン族などの少数民族で、その数は13万8千人!いまでも流入は続いている。キャンプ外での就労は禁止されており、食料、住居、教育において国際的な支援に頼らざるを得ない状況。

タイ内務省は外国人の立ち入りを制限しており、今回は難民デイに合わせ特別に許可を得た。

今回、訪問したウンピアムキャンプは中規模のサイズで、1999年古い2つのキャンプを統合し、ビルマ軍の攻撃の届かない位置という事で現在の場所に移転。6割はカレン族でムスリムが2割、その他はビルマ、モンなど。山岳部に位置し、飲み水、排水処理(キャンプ設置の重要条件)は問題なく衛生管理も良い。

2. 難民発生の経緯

1886年、英国はビルマを植民地化したが、その際、行政はインド人、官警は少数民族のカレン族を起用し、多数派のビルマ人を統治。この分割統治政策が今日の対立の要因となっている。

太平洋戦争が勃発し日本軍はビルマに侵攻、ビルマ人によるビルマ独立義勇軍を率いて英国を追放したが、その際にビルマ人は官警として長年ビルマ族を制圧していたカレン族を虐待、日本軍も一部加担した模様。大戦終了後、ビルマは独立したが、軍政によるカレン族の資産略奪、レイプ、村落の焼き討ちなど圧迫は継続された。

1946年、カレン族はカレン民族同盟(Karen National Union:KNU)を中心に独立を要求したが受け入れられず49年武装蜂起に至った。65年KNU拠点であったマナブローが陥落し、多くのKNU幹部はタイに避難したが、未だにビルマ軍による攻撃、人権侵害は継続。

3. 今後について

① ビルマへの帰国

難民キャンプの住民が期待するのがビルマへの帰還であろう。

ただし、カレン族といっても山岳に定住する部族、あるいは河口付近に定住する部族、更には英国統治時代にキリスト教に改宗した部族等、とてつもない数の部族に分かれ、その主張は千差万別。ゆえに現中央政府と交渉する組織も統一できていない状況である。

更にかつてカレン族が住んでいた北部は中国に隣接しているが、ビルマ軍政時代に一部は、何と中国に売却されてしまったとのこと。

② 第三国定住

帰国と並び、彼ら難民が期待しているのが第三国定住。これまで米国が最も多い17千人余りを受け入れている。次いで豪州、北欧諸国、英国、カナダ等が受け入れている。

我が日本国は、2010年から13年にかけて13家族63名の難民を受け入れ、今後も 継続する意向との事。

一方でカレン族の中には第三国定住は自らのアイデンティティを捨てるものだ、と抵抗感を持つものが少なからず居ることも事実である。

4.所感

① キャンプの印象

さてここまでは見聞きした事、ネット等の情報を纏めましたが、ここからは僕個人が感じたことを連ねます。

第一印象は、想像していたより、良い環境という点です。数年前に訪れたチェンライの山奥、モン族の村で住民はタイ人のIDが無い為、やはり移動の自由はなく銀行口座も持てず社会保証も無いといった環境でした。

今回のキャンプには商店もあり、数は多くありませんがバイクが走り回り一部の人は携帯も所持していました。イスラム教のカレン族の住む一角はちょっとした商店街にまでなっています。(故に彼らは偽装難民と言われている。)

表向き、キャンプの住民は諸外国のNGO支援により食料(一人当たり1日2,200Kcal相当の米、野菜、肉、卵等々)が与えられ、住居やインフラも支援団体によるものです。そこは流石にタイ国内のキャンプ、色々な抜け道やあるいは第三国に定住した親戚や現在もミヤンマー国内に居る友人知人からの支援があるそうです。

そんな中、最も欠如しているのが「外部に行き来する自由が無い事」と「将来への夢」では無いでしょうか?

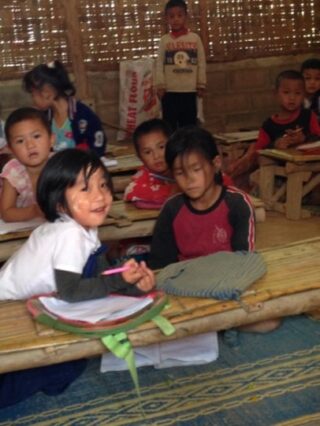

第三国定住が可能なのは一部の人達ですし、ミヤンマーへの帰還は未だ先の話です。キャンプ内の子供たちの屈託の無い笑顔に比べて、大人の表情には苦難が読み取れます。

訪問した家族のお母さん(47歳)はウンピアムキャンプも含めて30年間の難民生活を余儀なくされていました。彼女の夢は、何とか子供たちにはしっかりとした教育をさせたい、きちんとした仕事に付けさせたい、この夢を実現させるため、日々の暮らしに耐えている、と言っていました。

② SVA(シャンティ国際ボランティア会)の活動について

現在、SVAは7ヶ所のキャンプに21ヶ所の児童向け図書館を設置、子供たちへの識字教育や伝統楽器の学習、絵画等の情操教育など、カレン族他伝統文化の継承に尽力しています。

今回は難民デイに合わせ「もう一つのワールドカップfromウンピアム難民キャンプ」と称し、元Jリーガー「本田慎之介」君を講師に子供たちのサッカー教室を開催しました。

SVAは「教育こそが貧困からの脱出の道」を理念にバンコク・クロントイでやはり図書館を設置し、教育に重点を置いたNGO活動を行っていますが、今回の難民キャンプでの活動を見聞し、新たに敬意を覚えました。彼らは日本やタイから贈られた絵本にスタッフがカレン語に翻訳したシールを各ペイジに張り込んで作り上げています。

言葉は年月を経て変化していき、場合によっては廃れてしまう言い回しや言葉そのものもあるかと思います。ただし、文字は百年後、千年後にも残ることでしょう。

SVAの活動はカレン語を継承するに留まらずカレンの文化継承に大いに貢献していると言えましょう。実に奥の深い事業だなぁ、と、感じ入った次第です。

③ 最後に

英国統治時代からの積年の恨みとはいえ、ビルマ軍政によるカレン族の虐待は想像を絶するものであったようです。あるビルマ軍将軍は「数年後にはカレン族は動物園でしか見る事ができないだろう!」と言ったとか・・・。

近年、ミヤンマーの政治体制も変化し、我が国を始め欧米各国は投資対象として進出を始めています。これを否定する気はありませんが、少なくとも我が国が支援をするに当たり民主国家として少数民族との和解等、何らかの条件をクリアする事を求めても横暴では無いと僕は考えます。新政権がどこまで踏み込んだ政策を打ち出すのでしょうか。

ミヤンマーは昨年の選挙を受けて、本年3月にはアウンサンスーチー氏による新政権が誕生します。スーチー女史は人権派の政治家として軍政と戦い、自身も長く幽閉されるなど苦難の道を歩んで来ました。ただ、こと少数民族問題に関して云えば、表立った行動は起こしていません。彼女自身、ビルマ族で現在は国会議員、即ち選挙民の支持が必要であり少数民族への関与は立ち位置を揺るがしかねません。政権樹立後、どのような政策を打ち出すのかあるいは打ち出せないのか、大いに関心が集まる点です。

ところで、今、現在もチベット族への弾圧の手を緩めない某国(亡国)は、この先、大いに苦労することでしょうね・・。

最後に一枚の写真を!

SVAアジア代表の八木沢さんが撮ってくれたサッカーが行われたグランドでの写真です。

膝を痛めて走れなかった僕は、グランドサイドで観戦していました。タイ北部メーソットの標高は千メートル、雨が降り止まず結構、寒くて震えていました。

その時、震えている僕に気付いた一人の少女が横に来て、身体をスリ寄せて来ました。一人、又一人とやって来て風を塞ぎ、押しくら饅頭のように温めようとしてくれるのです。「温かくなった?」と、言っているのでしょうか?時々、僕を見上げながら・・・。思わず、涙が出そうになりました。

と言う訳で難民キャンプの少女に囲まれて泣きそうな僕の写真です。